『月刊ゴルフマネジメント』2025年10月号に私が担当する連載「ゴルフ場のデジタル革新」の第16回を掲載いただきました。

今回はコンピューター特集として「2025年、ゴルフ業界の変革元年:ITが拓く持続可能な未来への道筋」というタイトルで、2025年のトレンドをテクノロジーの観点からまとめておりますので、ご一読いただけますと幸いです。

本文

日本のゴルフ業界は、長年にわたり構造的な課題を抱えてきました。利用者数・参加人口は、2021年に一時的な増加を記録したものの、2024年以降は再び減少の兆しを見せ、特に利用者数は2年連続の減少を記録しました。これに加え、業界全体で深刻な人手不足、特にキャディや非正規雇用のスタッフが不足している現状が続いています。さらに、広大な敷地や設備の維持には莫大な固定費がかかり、高コスト体質からの脱却も喫緊の課題とされています。

このような背景の中、2025年問題がゴルフ業界内では話題に上がることが多いですが、これは、複雑化しブラックボックス化した既存システム(レガシーシステム)が、運用保守コストの増大、データの利活用阻害、そしてサイバーセキュリティリスクの増大といった深刻な経営リスクをもたらす「2025年の崖」問題と密接に関係しています。多くのゴルフ場が依然として部門ごとに独立したシステムや手作業での業務に依存している現状は、まさにこの「崖」に直面していることを示しています。

デジタルトランスフォーメーション(DX)は、この危機を乗り越えるための唯一無二の羅針盤として位置づけられています。これは単なるITツールの導入ではなく、完全クラウド化された基幹システムの導入を通じて、経営基盤そのものを刷新し、高コスト体質を改善し、新たな競争力を獲得する戦略です。この変革は、単に個々のゴルフ場の経営課題を解決するだけでなく、日本の産業全体が直面する「地盤沈下」を防ぐ、より大きな意味を持つものと見なされています。この視点を持つことで、IT投資は単なるコストではなく、業界全体の持続可能性に貢献する「未来への投資」として捉えることができるのです。

第1章:現場が変わる。業務効率化を加速させる「自動化・ロボティクス」の潮流

ゴルフ業界の現場では、深刻な人手不足に対応するため、ロボティクスと自動化技術の導入が、単なる未来の概念から現実的な解決策へと進化しています。これまで人手に依存していた業務がテクノロジーに置き換わることで、運営の効率化とサービス品質の向上が両立され始めています。

1-1. クラブハウスの変革:サービスロボットとセルフ化の進展

クラブハウス内では、サービスロボットがスタッフの「相棒」として活躍する事例が増えています。シャトレーゼカントリークラブ野辺山では、配膳ロボット「BellaBot」が導入されました。このロボットは、ランチタイムなどの繁忙時間帯のサービスを安定させ、特に多くの食器を運ぶ下げ膳作業の効率を大幅に向上させています。これにより、スタッフは単純な運搬作業から解放され、顧客とのコミュニケーションや細やかな気配りといった、人間にしかできない付加価値の高いサービスに集中できるようになりました。この傾向は、テクノロジーが人の仕事を奪うのではなく、人がより創造的で価値ある仕事をするための役割変革を促していることを示しています。

同様に、清掃作業にも自動化の波が押し寄せています。石坂ゴルフ倶楽部やリゾートトラストグループでは、自動清掃ロボット「Whiz i」が導入され、特にゴルファーがクラブハウスに持ち込む砂の清掃において高い効率を発揮しています。この導入は、清掃品質の向上とスタッフの負担軽減を両立する好例であり、人手不足という逆境をサービス品質向上という好機に変える戦略的転換点となっています。

また、非接触サービスの需要に応える形で、モバイルを活用したセルフ化も進展しています。オンライン予約システムと連携した自動チェックイン・チェックアウトの導入は、フロント業務の効率化に大きく貢献しています。鹿沼カントリー倶楽部では、LINEと連携したシステムにより、セルフチェックインの利用率が30%以上、セルフチェックアウトに至っては90%を超える成功を収めています。この高い利用率は、ユーザー側の利便性向上への評価が非常に高いことを示唆しています。

1-2. コース管理のDX:ドローンとロボティクスがもたらす革新

ゴルフ場の心臓部ともいえるコース管理も、ITの力で大きく変わりつつあります。ドローンは単なる空撮ツールにとどまらず、コースの「目」として機能し始めています。マルチスペクトルカメラを搭載したドローンを用いて、芝の生育・健康状態を客観的に数値化するNDVI(正規化植生指標)などのデータを取得することが可能です。これにより、熟練したグリーンキーパーの勘と経験に加え、科学的データに基づいたメンテナンス計画が可能となり、コース品質の均一化や早期の異常検出、さらには農薬使用量の最適化に貢献しています。

芝刈りという最も労働集約的な作業にもロボットが導入されています。石坂ゴルフ倶楽部でも、自動芝刈り機ロボットのメンテナンススタッフを募集しており、導入が着実に進んでいる様子がうかがえます。

1-3. デジタルインフラの整備:通信技術が支えるスマート運営

広大な敷地を持つゴルフ場では、通信インフラの整備が大きな課題でした。しかし、近年は衛星通信「Starlink」の登場や、コース内でのプライベート通信網を構築できるローカル5Gの実証実験が進み、広範囲における通信環境の課題が解決されつつあります。この通信インフラの進化は、ゴルフ場のオペレーションに直接的なメリットをもたらしています。

テクノクラフト社の「Marshal-Ai」は、AIを活用してカートの運行状況を可視化し、遅延の原因を特定することで、進行管理の効率化と人員の最適化を実現しています。プレーヤーとのリアルタイムでのコミュニケーションも可能となり、サービスの質向上にも寄与しています。

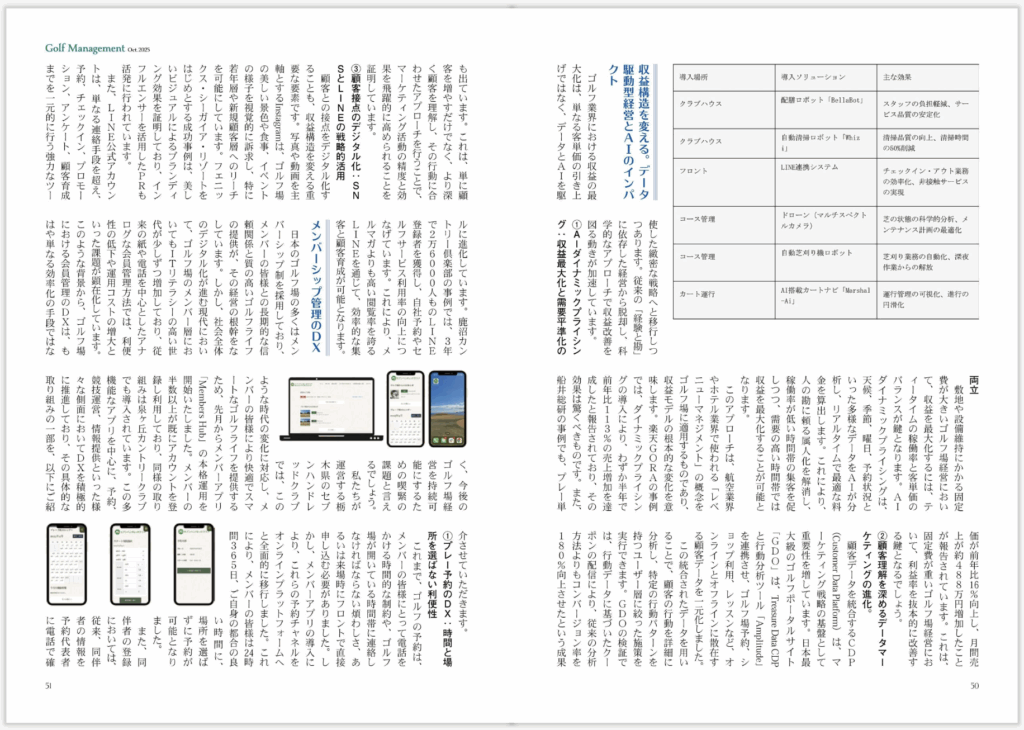

| 導入場所 | 導入ソリューション | 主な効果 |

| クラブハウス | 配膳ロボット「BellaBot」 | スタッフの負担軽減、サービス品質の安定化 |

| クラブハウス | 自動清掃ロボット「Whiz i」 | 清掃品質の向上、清掃時間の50%削減 |

| フロント | LINE連携システム | チェックイン・アウト業務の効率化、非接触サービスの実現 |

| コース管理 | ドローン(マルチスペクトルカメラ) | 芝の状態の科学的分析、メンテナンス計画の最適化 |

| コース管理 | 自動芝刈り機ロボット | 芝刈り業務の自動化、深夜作業からの解放 |

| カート運行 | AI搭載カートナビ「Marshal-Ai」 | 運行管理の可視化、進行の円滑化 |

第2章:収益構造を変える。データ駆動型経営とAIのインパクト

ゴルフ業界における収益の最大化は、単なる客単価の引き上げではなく、データとAIを駆使した緻密な戦略へと移行しつつあります。従来の「経験と勘」に依存した経営から脱却し、科学的なアプローチで収益改善を図る動きが加速しています。

2-1. AIダイナミックプライシング:収益最大化と需要平準化の両立

敷地や設備維持にかかる固定費が大きいゴルフ場経営において、収益を最大化するには、ティータイムの稼働率と客単価のバランスが鍵となります。AIダイナミックプライシングは、天候、季節、曜日、予約状況といった多様なデータをAIが分析し、リアルタイムで最適な料金を算出します。これにより、人の勘に頼る属人化を解消し、稼働率が低い時間帯の集客を促しつつ、需要の高い時間帯では収益を最大化することが可能となります。

このアプローチは、航空業界やホテル業界で使われる「レベニューマネジメント」の概念をゴルフ場に適用するものであり、収益モデルの根本的な変化を意味します。楽天GORAの事例では、ダイナミックプライシングの導入により、わずか半年で前年比113%の売上増加を達成したと報告されており、その効果は驚くべきものです。また、船井総研の事例でも、プレー単価が前年比16%向上し、月間売上が約488万円増加したことが報告されています。これは、固定費が重いゴルフ場経営において、利益率を抜本的に改善する鍵となるでしょう。

2-2. 顧客理解を深めるデータマーケティングの進化

顧客データを統合するCDP(Customer Data Platform)は、マーケティング戦略の基盤として重要性を増しています。日本最大級のゴルフポータルサイト「GDO」は、Treasure Data CDPと行動分析ツール「Amplitude」を連携させ、ゴルフ場予約、ショップ利用、レッスンなど、オンラインとオフラインに散在する顧客データを一元化しました。

この統合されたデータを用いることで、顧客の行動を詳細に分析し、特定の行動パターンを持つユーザー層に絞った施策を実行できます。GDOの検証では、行動データに基づいたクーポンの配信により、従来の分析方法よりもコンバージョン率を180%向上させたという成果も出ています。これは、単に顧客を増やすだけでなく、より深く顧客を理解し、その行動に合わせたアプローチを行うことで、マーケティング活動の精度と効果を飛躍的に高められることを証明しています。

2-3. 顧客接点のデジタル化:SNSとLINEの戦略的活用

顧客との接点をデジタル化することも、収益構造を変える重要な要素です。写真や動画を主軸とするInstagramは、ゴルフ場の美しい景色や食事、イベントの様子を視覚的に訴求し、特に若年層や新規顧客層へのリーチを可能にしています。フェニックス・シーガイア・リゾートをはじめとする成功事例は、美しいビジュアルによるブランディング効果を証明しており、インフルエンサーを活用したPRも活発に行われています。

また、LINE公式アカウントは、単なる連絡手段を超え、予約、チェックイン、プロモーション、アンケート、顧客育成までを一元的に行う強力なツールに進化しています。鹿沼カントリー倶楽部の事例では、3年で26,000人ものLINE登録者を獲得し、自社予約やセルフサービス利用率の向上につなげています。これにより、メルマガよりも高い閲覧率を誇るLINEを通じて、効率的な集客と顧客育成が可能となります。

第3章:メンバーシップ管理のDX

日本のゴルフ場の多くはメンバーシップ制を採用しており、メンバーの皆様との長期的な信頼関係と質の高いゴルフライフの提供が、その経営の根幹をなしています。しかし、社会全体のデジタル化が進む現代において、ゴルフ場のメンバー層においてもITリテラシーの高い世代が少しずつ増加しており、従来の紙や電話を中心としたアナログな会員管理方法では、利便性の低下や運用コストの増大といった課題が顕在化しています。このような背景から、ゴルフ場における会員管理のDXは、もはや単なる効率化の手段ではなく、今後のゴルフ場経営を持続可能にするための喫緊の課題と言えるでしょう。

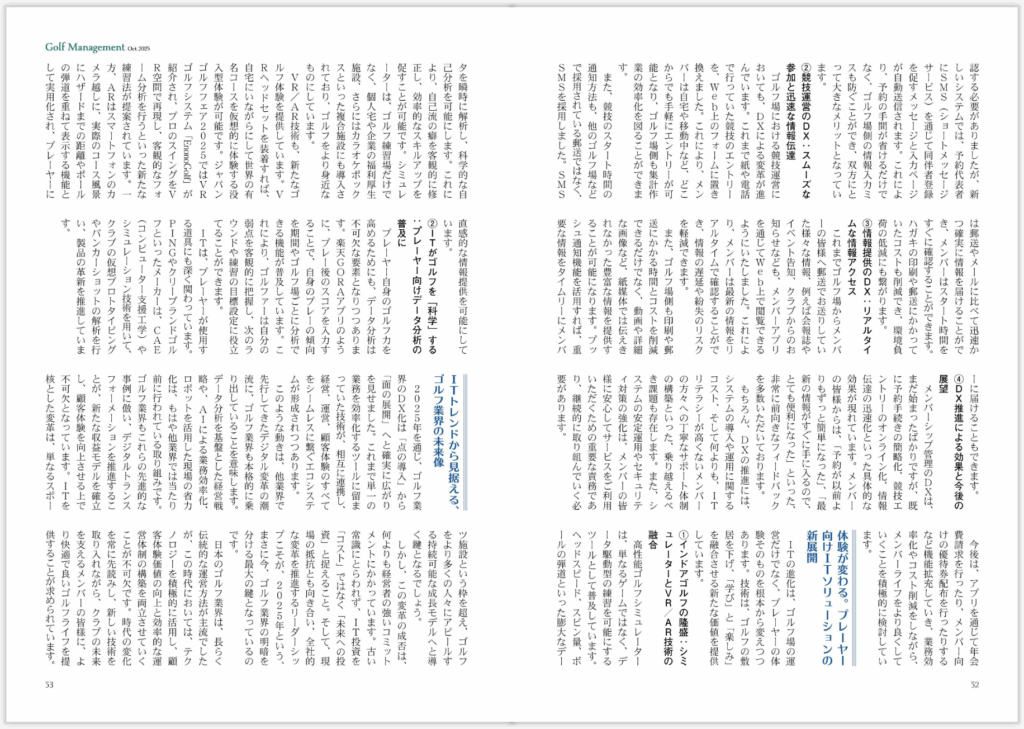

私たちが運営する栃木県のセブンハンドレッドクラブでは、このような時代の変化に対応し、メンバーの皆様により快適でスマートなゴルフライフを提供するため、先月からメンバーアプリ「Members Hub」の本格運用を開始いたしました。メンバーの半数以上が既にアカウントを登録し利用しており、同様の取り組みは泉ヶ丘カントリークラブでも導入されています。この多機能なアプリを中心に、予約、競技運営、情報提供といった様々な側面においてDXを積極的に推進しており、その具体的な取り組みの一部を、以下にご紹介させていただきます。

3-1. プレー予約のDX:時間と場所を選ばない利便性

これまで、ゴルフの予約は、メンバーの皆様にとって電話をかける時間的な制約や、ゴルフ場が開いている時間帯に連絡しなければならない煩わしさ、あるいは来場時にフロントで直接申し込む必要がありました。しかし、メンバーアプリの導入により、これらの予約チャネルをオンラインプラットフォームへと全面的に移行しました。これにより、メンバーの皆様は24時間365日、ご自身の都合の良い時間に、場所を選ばずに予約が可能となりました。

また、同伴者の登録においては、従来、同伴者の情報を予約代表者に電話で確認する必要がありましたが、新しいシステムでは、予約代表者にSMS(ショートメッセージサービス)を通じて同伴者登録を促すメッセージと入力ページが自動送信されます。これにより、予約の手間が省けるだけでなく、ゴルフ場側の情報入力ミスも防ぐことができ、双方にとって大きなメリットとなっています。

3-2. 競技運営のDX:スムーズな参加と迅速な情報伝達

ゴルフ場における競技運営においても、DXによる変革が進んでいます。これまで紙や電話で行っていた競技のエントリーを、Web上のフォームに置き換えました。これにより、メンバーは自宅や移動中など、どこからでも手軽にエントリーが可能となり、ゴルフ場側も集計作業の効率化を図ることができます。

また、競技のスタート時間の通知方法も、他のゴルフ場などで採用されている郵送ではなく、SMSを採用しました。SMSは郵送やメールに比べて迅速かつ確実に情報を届けることができ、メンバーはスタート時間をすぐに確認することができます。ハガキの印刷や郵送にかかっていたコストも削減でき、環境負荷の低減にも繋がります。

3-3. 情報提供のDX:リアルタイムな情報アクセス

これまでゴルフ場からメンバーの皆様へ郵送でお送りしていた様々な情報、例えば会報誌やイベント告知、クラブからのお知らせなども、メンバーアプリを通じてWeb上で閲覧できるようにいたしました。これにより、メンバーは最新の情報をリアルタイムで確認することができ、情報の遅延や紛失のリスクを軽減できます。

また、ゴルフ場側も印刷や郵送にかかる時間とコストを削減できるだけでなく、動画や詳細な画像など、紙媒体では伝えきれなかった豊富な情報を提供することが可能になります。プッシュ通知機能を活用すれば、重要な情報をタイムリーにメンバーに届けることもできます。

3-4. DX推進による効果と今後の展望

メンバーシップ管理のDXは、まだ始まったばかりですが、既に予約手続きの簡略化、競技エントリーのオンライン化、情報伝達の迅速化といった具体的な効果が現れています。メンバーの皆様からは、「予約が以前よりもずっと簡単になった」「最新の情報がすぐに手に入るので、とても便利になった」といった、非常に前向きなフィードバックを多数いただいております。

もちろん、DXの推進には、システムの導入や運用に関するコスト、そして何よりも、ITリテラシーが高くないメンバーの方々への丁寧なサポート体制の構築といった、乗り越えるべき課題も存在します。また、システムの安定運用やセキュリティ対策の強化は、メンバーの皆様に安心してサービスをご利用いただくための重要な責務であり、継続的に取り組んでいく必要があります。

今後は、アプリを通じて年会費請求を行ったり、メンバー向けの優待券配布を行ったりするなど機能拡充していき、業務効率化やコスト削減をしながら、メンバーライフをより良くしていくことを積極的に検討しています。

第4章:体験が変わる。プレーヤー向けITソリューションの新展開

ITの進化は、ゴルフ場の運営だけでなく、プレーヤーの体験そのものを根本から変えつつあります。技術は、ゴルフの敷居を下げ、「学び」と「楽しみ」を融合させる新たな価値を提供しています。

4-1. インドアゴルフの隆盛:シミュレーターとVR/AR技術の融合

高性能ゴルフシミュレーターは、単なるゲームではなく、データ駆動型の練習を可能にするツールとして普及しています。ヘッドスピード、スピン量、ボールの弾道といった膨大なデータを瞬時に解析し、科学的な自己分析を可能にします。これにより、自己流の癖を客観的に修正し、効率的なスキルアップを促すことが可能です。シミュレーターは、ゴルフ練習場だけでなく、個人宅や企業の福利厚生施設、さらにはカラオケボックスといった複合施設にも導入されており、ゴルフをより身近なものにしています。

VR/AR技術も、新たなゴルフ体験を提供しています。VRヘッドセットを装着すれば、自宅にいながらにして世界の有名コースを仮想的に体験する没入型体験が可能です。ジャパンゴルフフェア2025ではVRゴルフシステム「EnonoGolf」が紹介され、プロのスイングをVR空間で再現し、客観的なフォーム分析を行うといった新たな練習法が提案されています。一方、ARはスマートフォンのカメラ越しに、実際のコース風景にハザードまでの距離やボールの弾道を重ねて表示する機能として実用化され、プレーヤーに直感的な情報提供を可能にしています。

4-2. ITがゴルフを「科学」する:プレーヤー向けデータ分析の普及

プレーヤー自身のゴルフ力を高めるためにも、データ分析は不可欠な要素となりつつあります。楽天GORAアプリのように、プレー後のスコアを入力することで、自身のプレーの傾向を期間やゴルフ場ごとに分析できる機能が普及しています。これにより、ゴルファーは自分の弱点を客観的に把握し、次のラウンドや練習の目標設定に役立てることができます。

ITは、プレーヤーが使用する道具にも深く関わっています。PINGやクリーブランドゴルフといったメーカーは、CAE(コンピューター支援工学)やシミュレーション技術を用いて、クラブの仮想プロトタイピングやバンカーショットの解析を行い、製品の革新を推進しています。

終章:ITトレンドから見据える、ゴルフ業界の未来像

2024年を通じ、ゴルフ業界のDX化は「点の導入」から「面の展開」へと確実に広がりを見せました。これまで単一の業務を効率化するツールに留まっていた技術が、相互に連携し、経営、運営、顧客体験のすべてをシームレスに繋ぐエコシステムが形成されつつあります。

このような動きは、他業界で先行してきたデジタル変革の潮流に、ゴルフ業界も本格的に乗り出していることを意味します。データ分析を基盤とした経営戦略や、AIによる業務効率化、ロボットを活用した現場の省力化は、もはや他業界では当たり前に行われている取り組みです。ゴルフ業界もこれらの先進的な事例に倣い、デジタルトランスフォーメーションを推進することが、新たな収益モデルを確立し、顧客体験を向上させる上で不可欠となっています。ITを核とした変革は、単なるスポーツ施設という枠を超え、ゴルフをより多くの人々にアピールする持続可能な成長モデルへと導く鍵となるでしょう。

しかし、この変革の成否は、何よりも経営者の強いコミットメントにかかっています。古い常識にとらわれず、IT投資を「コスト」ではなく「未来への投資」と捉えること。そして、現場の抵抗とも向き合い、全社的な変革を推進するリーダーシップこそが、2025年という、まさに今、ゴルフ業界の明暗を分ける最大の鍵となっているのです。

日本のゴルフ業界は、長らく伝統的な運営方法が主流でしたが、この時代においては、テクノロジーを積極的に活用し、顧客体験価値の向上と効率的な運営体制の構築を両立させていくことが不可欠です。時代の変化を常に先読みし、新しい技術を取り入れながら、クラブの未来を支えるメンバーの皆様に、より快適で良いゴルフライフを提供することが求められています。

コメント