住地ゴルフCOO/ゴルフライフデザイン代表理事の木下です。

ゴルフにおけるパフォーマンス分析は、選手の成長とゴルフ界全体の発展に欠かせない要素です。特にパッティングは、スコアに直結する重要な技術でありながら、その評価方法については長年議論が続いてきました。

本記事では、従来の評価指標が抱える課題と、より科学的なアプローチによる選手育成の可能性について考察します。

現在の日本ツアーにおけるパッティング評価の実態

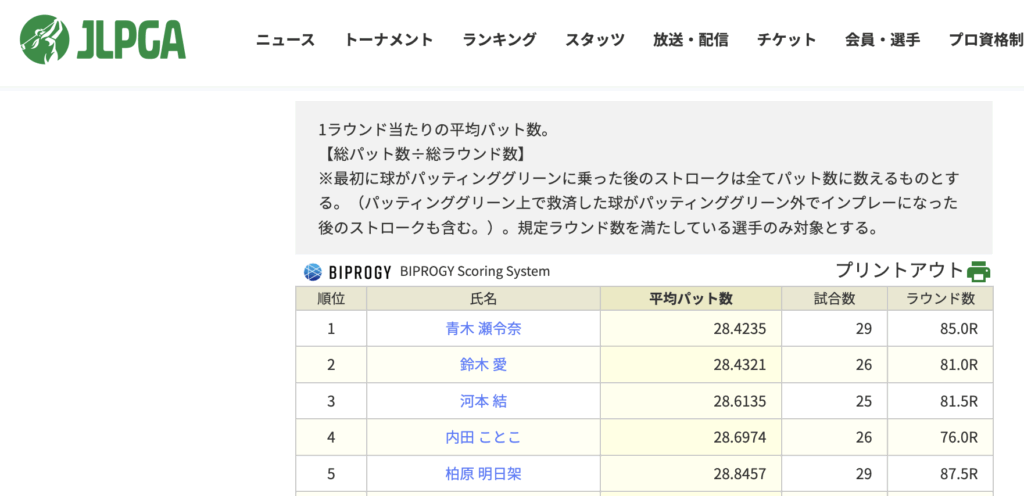

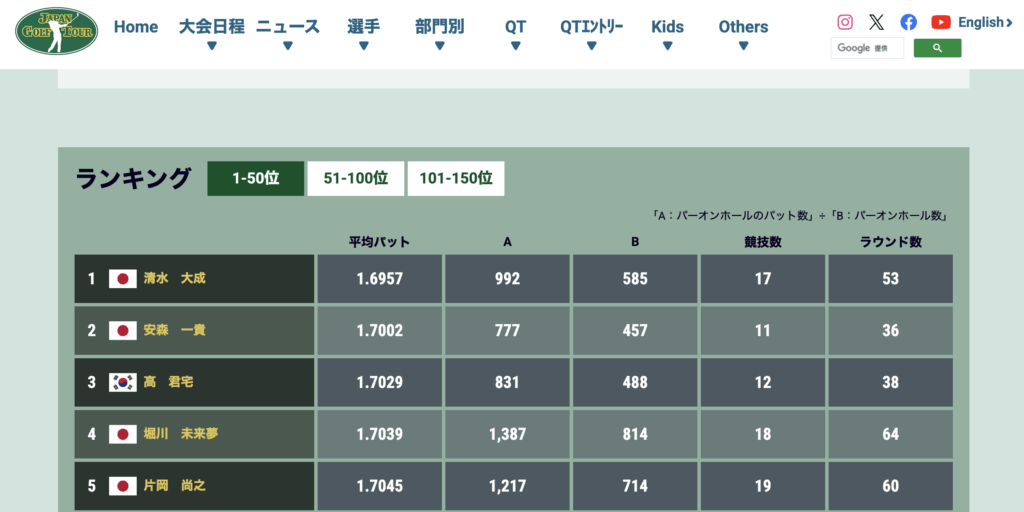

現在、JLPGAやJGTOをはじめとする国内ツアーでは、主に「平均パット数」という指標を用いて選手のパッティング能力を評価しています。

トッププレーヤーになると、驚異的な「平均パット数1.7台」という数字を記録することもあり、この数値は選手のランキングや評価に大きな影響を与えています。

一見シンプルで分かりやすいこの指標ですが、実は選手の真の実力を正確に反映していない可能性があることをご存知でしょうか。

平均パット数が抱える本質的な問題点

平均パット数には、「平均値の罠」と呼ばれる重大な欠陥があります。

約6メートルの難しいバーディーパットを1打で沈めることと、約1メートルの短いパットを1打で決めること。スコアカード上では確かにどちらも「1打」ですが、その技術的価値や難易度は全く異なります。しかし、平均パット数はこの違いを一切考慮せず、すべてのパットを同等に扱ってしまうのです。

さらに深刻な問題があります。あるプロがアプローチショットを極めて正確にピンそばに寄せ続けたとしましょう。そうなれば残るのは簡単なパットばかりとなり、必然的に平均パット数は良くなります。しかし、これはアプローチの技術が優れていた結果であり、パッティング自体が特別に優れていたわけではありません。つまり、平均パット数は「アプローチの精度」と「パッティングの技術」を区別できないという致命的な弱点を持っているのです。

この矛盾を如実に示すのが、コロンビア大学のマーク・ブローディ教授が行った分析です。ある大会で、アンヘル・カブレラ選手はパット数26回という素晴らしい数字を記録しました。しかし後述する「ストロークス・ゲインド」という指標で分析すると、マイナス2.8打という評価になったのです。彼のアプローチが優秀すぎて最初のパットが平均2.9メートルと短かったにもかかわらず、その短い距離からのパッティングがツアー平均より劣っていたためです。

一方、イアン・ポールター選手は同じ大会でパット数32回と多かったものの、ストロークス・ゲインドではプラス2.3打という高評価を得ました。彼のアプローチは不調で最初のパットが平均9.7メートルと長かったものの、その長い距離から安定して2パットで収める能力が高く評価されたのです。

このように、平均パット数だけでは選手の真の強みや改善すべき弱点を見抜くことができません。

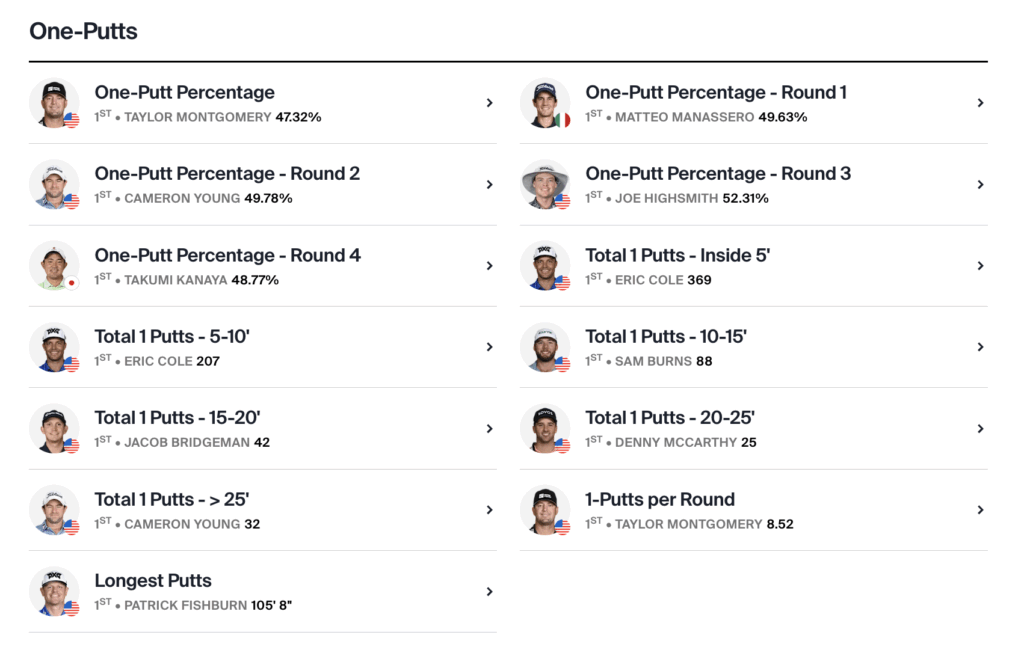

PGAツアーが採用する革新的評価指標「ストロークス・ゲインド・パッティング」

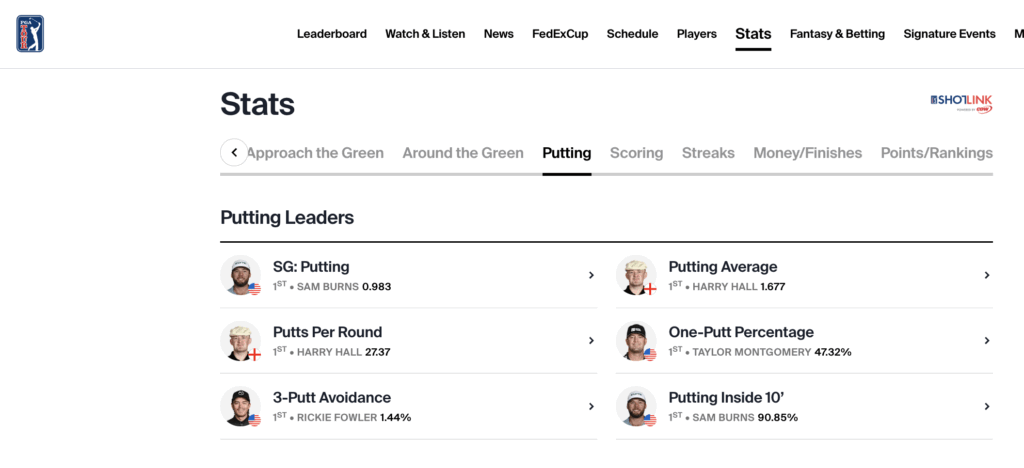

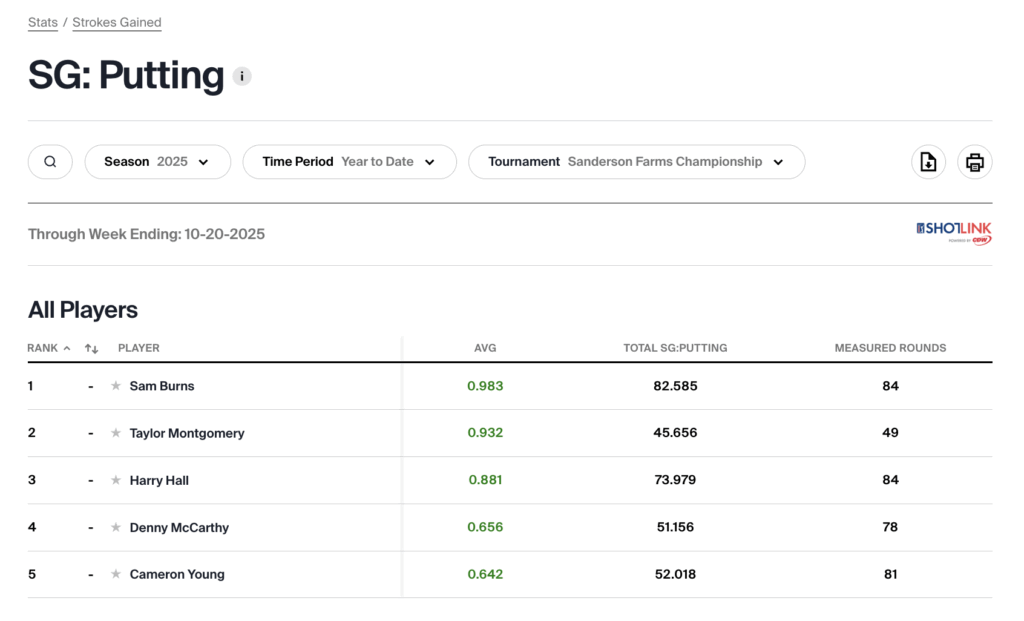

こうした問題意識から、アメリカのPGAツアーでは2011年以降、「ストロークス・ゲインド・パッティング(Strokes Gained: Putting、以下SGP)」という指標を正式に採用しています。

SGPは「ツアープロの平均的なパフォーマンスと比較して、自分のパットがどれだけスコアに貢献したか」を数値化するものです。計算式は以下の通りです。

SGP = (ツアー平均打数) – (自分の打数)

例えば、約6メートルからのツアー平均打数が「1.86打」だったとします。もしこのパットを1打で沈めれば、1.86 – 1 = +0.86打となり、この1打でスコアを0.86打分「稼いだ」と評価されます。逆に2打かかれば1.86 – 2 = -0.14打となり、わずかながらスコアを「損した」ことになります。

この指標の革新性は、パットの「質」を客観的に評価できる点にあります。単なる「入った・外れた」という二元的な結果ではなく、その状況下でどれだけ価値のあるプレーだったかを定量化できるのです。

データ分析が明らかにしたパッティングの真実

SGPを用いた詳細なデータ分析により、パッティング上達のための重要な知見が得られています。

距離別分析の重要性

PGAツアーのデータ分析では、パットの距離を4つの「バケット(区分)」に分けて評価します。

- バケット1(0〜1.5メートル): いわゆる「お先に」の距離。確実性が最優先。

- バケット2(1.8〜4.5メートル): バーディーチャンスの距離。スコアの差が生まれる重要ゾーン。

- バケット3(4.8〜9メートル): ラグゾーン①。カップインより3パット回避が重要。

- バケット4(9.1メートル以上): ラグゾーン②。スピードコントロールの腕が試される。

例えば、ある選手の総合SGPが平均レベルであっても、バーディーチャンス圏(バケット2)でSGPが+0.7と高ければ、「短いパットでの決定力」が強みだと分かります。一方、バケット3や4でマイナスなら、「長いパットの距離感」に課題があることが明確になります。このように細分化された分析により、コーチは練習時間を効率的に配分できるのです。

ラグパッティング(距離感)の決定的重要性

詳細な統計分析により、総合的なSGPと最も強い相関関係にあるのは「全2パットの平均距離」であることが判明しています。

これは極めて重要な発見です。エリートレベルのパッティングは、長いパットを無理に入れてスコアを稼ぐことよりも、3パットや簡単なミスパットをしないことによって、より強く定義されるということです。約12メートルのパットを確実に60センチ以内に寄せられる選手は、長いパットは入るものの頻繁に3パットする選手よりも、高いSGPを記録します。

つまり、「攻めのパット」よりも「守りのパット」の精度が、長期的なパフォーマンスを決定づけるのです。

定量化指標に基づく科学的フィードバックの価値

SGPのような定量化指標を活用することで、選手育成における大きな変革が可能になります。

客観的な自己認識の確立

「約7.6メートルからのツアー平均成功率は10%未満」といった客観的な確率データを知ることで、選手は非現実的な期待から解放されます。長いパットが外れても「入らなくて当然」と割り切れるようになり、過度なプレッシャーやネガティブな感情から自由になれるのです。

これにより、選手は結果への執着ではなく、目の前の一打のプロセスに集中できるようになります。メンタル面での安定性向上は、長期的なパフォーマンス向上に直結します。

効率的な練習計画の立案

従来の「なんとなく練習する」アプローチから脱却し、データに基づいた戦略的練習が可能になります。

例えば、ある選手のSGP分析で「バケット2(1.8〜4.5メートル)でマイナス0.3打」という弱点が判明したとします。この場合、コーチは練習時間の配分を調整し、この距離帯を重点的に強化することで、最も効率的にスコア改善が期待できます。

また、「バケット4でプラス0.5打」という強みがあれば、長いパットでの攻めの姿勢を維持するよう心理的サポートができます。このように、データは選手とコーチの間の共通言語となり、より建設的なコミュニケーションを可能にします。

技術進化の可視化

SGPは、選手の成長を客観的に追跡できるツールでもあります。月単位、シーズン単位でのSGP推移を記録することで、技術的改善の効果を定量的に検証できます。

「先月から1.5〜3メートルのパットを重点的に練習した結果、バケット2のSGPが+0.2から+0.5に向上した」といった具体的な成果が見えれば、選手のモチベーション維持にもつながります。

日本のゴルフ界が目指すべき方向性

現在、世界のトッププロの間では、SGPをはじめとする「ストロークス・ゲインド」の各指標(ティーショット、アプローチ、ショートゲーム、パッティングなど)が、パフォーマンス分析の標準となっています。

日本のツアーにおいても、こうした科学的アプローチを積極的に導入することで、選手育成の効率が飛躍的に向上する可能性があります。特に若手選手の育成段階から定量的なフィードバックを提供することで、より短期間での技術向上が期待できるでしょう。

データ収集の実現可能性

興味深いことに、PGAツアーにおけるこのような詳細なデータ収集は、実はボランティアによって支えられています。各ホールに配置されたボランティアスタッフが、選手のボール位置やパット距離などを丁寧に記録することで、膨大なデータベースが構築されているのです。

これは日本のゴルフ界にとって希望の持てる事実です。高額な機材や最先端のテクノロジーがなくても、熱意あるゴルフファンや関係者の協力があれば、同様のデータ収集システムを構築できる可能性があります。ゴルフを愛する多くの方々が、大会運営に参加しながらデータ収集に貢献するという仕組みは、コミュニティの一体感を醸成し、ツアーへの関心を高める効果も期待できるでしょう。

実際、スマートフォンやタブレット端末の普及により、データ入力の簡便性は格段に向上しています。適切なアプリケーションやシステムを整備すれば、ボランティアベースでも十分に精度の高いデータ収集が実現可能です。

また、このようなデータは選手個人だけでなく、コーチ、ツアー運営者、さらにはファンにとっても価値があります。「なぜこの選手が強いのか」「今日の勝因は何だったのか」といった疑問に対して、データに基づいた明確な回答を提供できるからです。これは、ゴルフというスポーツの理解を深め、観戦の楽しみを増やすことにもつながります。

おわりに

「平均パット数」という従来の指標から、「ストロークス・ゲインド・パッティング」という科学的指標への転換は、単なる評価方法の変更ではありません。それは、選手がより賢く練習し、自身の潜在能力を最大限に引き出すための強力な武器となります。

データの力を活用することで、日本のゴルフ界はさらなる高みを目指すことができるでしょう。選手一人ひとりが自分の強みと弱みを正確に把握し、効率的に成長していくこと。それこそが、日本ゴルフの未来を切り拓く鍵となるはずです。

コメント