住地ゴルフCOO/ゴルフライフデザイン代表理事の木下です。

株式会社住地ゴルフは、創業から55年もの長きにわたり、ゴルフ会員権のリーディングカンパニーとして事業を営んできました。しかし、日本のゴルフ人口が減少傾向にある中、この業界の未来をどう切り拓いていくか、私たちは常に自問自答を続けています。

そこで、私たちは単なる「会員権を売買する会社」という枠を超え、「ゴルフライフスタイルをともに創る」という新たなビジョンを掲げました。このビジョンを実現するための具体的なアクションとして、私たちは男子ゴルフツアーの下部組織であるチャレンジトーナメントの主催を決意しました。これは、単なる広告宣伝ではなく、未来のゴルファーたちを育てるためのプラットフォームを創り上げる、という私たちの強いコミットメントの表明です。

日本ゴルフツアー機構(JGTO)が、異例の10日間にわたるプロアマ戦、ラウンドガールの帯同など、多くの話題を集めた国内男子ツアーの新規大会「前澤杯」を共催したり、ACNホールディングスを下部ツアーのネーミングライツスポンサーに迎えたりするなど、業界全体が新たな潮流に向かう中、私たちもその一翼を担い、「住地ゴルフチャレンジトーナメント」を立ち上げました。これは男子ゴルフ界全体の活性化に貢献していけたらという想いからの挑戦です。

データで見る日本男子ツアーの現状

JGTOの年間試合数は、過去数十年にわたる慢性的な縮小傾向を示しています。1990年には年間44試合というピークを記録したものの、その後は減少の一途をたどり、2008年からは約25試合で推移する状況が続いていました。さらに、2024年にはこの傾向が加速し、過去最低となる23試合が組まれるに至りました。このデータは、男子ツアーの規模縮小が短期的な景気変動によるものではなく、30年以上にわたる構造的な課題であることを明確に物語っています。

試合数の減少がもたらす影響は多岐にわたります。まず、ツアープロ、特にキャリアの浅い若手選手にとって、賞金を獲得し、ツアーカードを維持するための貴重な競技機会が失われています。スポンサーの減少により大会数が半減した結果、若手有望株が競技経験を積む機会が減少し、スター選手が育ちにくい環境が形成されているのです。これは、ツアーの継続的な魅力を生み出す新しい才能の供給を阻害し、ツアー全体の人気低下という負の連鎖を引き起こしています。

さらに、総賞金額の推移も注目に値します。JGTOツアーの賞金総額は、1993年の41億8500万円をピークに推移してきたが、これは同年の39試合開催という規模に基づくものです。たとえ1試合あたりの賞金額が1億円から1億5000万円程度と高額に設定されたとしても、年間試合数の減少が続けば、ツアー全体で選手に分配される経済的な「パイ」は縮小していきます。この事実は、選手が国内ツアーのみで安定したキャリアを築くことが困難になっている現状を浮き彫りにします。

しかし、実際に男子ツアーの試合に足を運ぶと、目で追うことが難しいほど力強いドライバーショット、クラブとボールが綺麗にコンタクトした音が心地よいアプローチショット、スピンや距離感が緻密に計算されたチッピングショットなど素晴らしいプロの技術に圧倒されます。

また、一部では、「男子プロの「おもてなしの精神」が女子プロに劣る」などと言われることもありますが、実際にお話ししてみると、気さくで親しみやすいフレンドリーな方々で、「応援したい!」「頑張ってほしい!」と感じるプロが多く、事実とは全く異なると感じました。

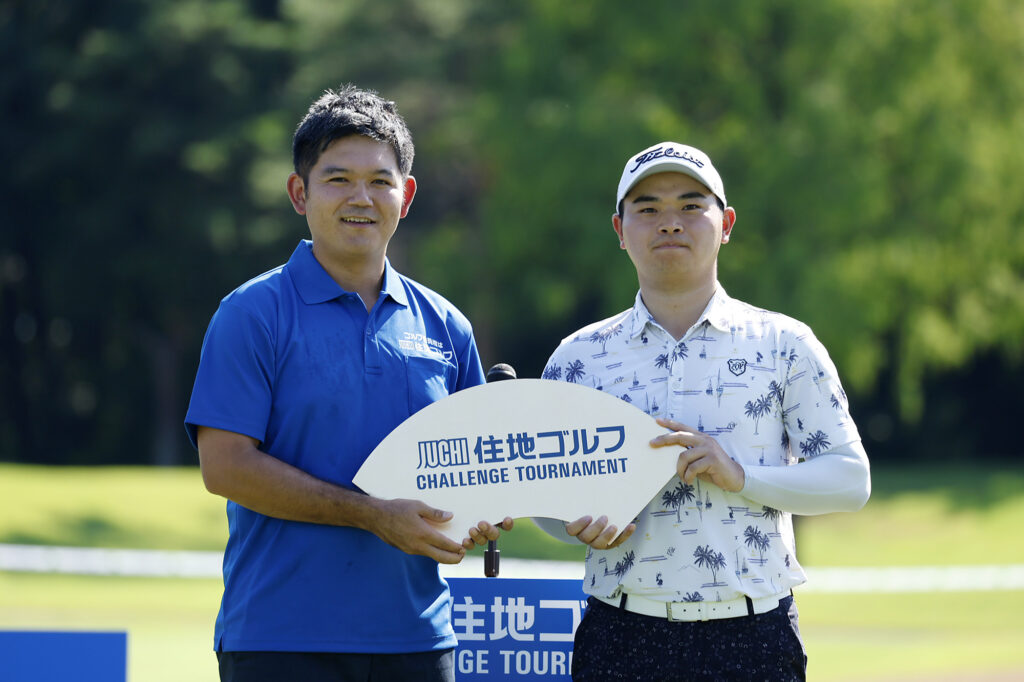

半年間での大会の開催、そして若き才能の活躍

大会の開催を決めたのは、本番のわずか半年前でした。タイトなスケジュールではありましたが、JGTOをはじめ、中継や運営で多大なるご協力をいただいたエリートグリップの皆様、そしてご協賛いただいた多くの企業の皆様と手を取り合うことで、なんとか実現に漕ぎ着けることができました。

今回の大会では、2日間にわたる中断がありましたが、皆様のご尽力のおかげで無事に全日程をやり切ることができました。そして、何よりも印象的だったのは、若手選手たちの躍動でした。カットラインが8アンダーというツアー記録となる伸ばし合いの中、優勝は通算23アンダーという驚異的なスコアを叩き出した若原亮太プロです。彼はこの勝利の後、次戦の「ダンロップフェニックストーナメントチャレンジinふくしま」でも優勝し、2戦連続優勝という快挙を達成しました 。

若原プロの活躍は、「今回の大会が、レギュラーツアーでの活躍を目指す選手たちにとって重要な登竜門となります。ゴルフ界の未来を担う選手たちが競い合う場を提供し、その挑戦を応援することで、ゴルフ界全体のさらなる発展に貢献していくことを目指しています」という、私たちが掲げた開催の意義そのものを証明してくれたようで、これ以上ない喜びを感じています。

主催者と開催地のシナジー、そして「参加する」喜びの発見

大会を成功に導く上で、グループゴルフ場であるセブンハンドレッドクラブでの開催は、大きな強みとなりました。主催会社と開催ゴルフ場が同じグループであるため、密なコミュニケーションを取ることができ、急ピッチで進む準備作業も円滑に進めることができました。

特に、ご協賛いただいた企業のPR看板やティーマークなどは、セブンハンドレッドクラブのコース管理課の皆さんを中心に制作・設置を実施してくださり、その献身的なサポートには心から感謝しています。

そして、今回の大会を通じて、私は大会を「観る」だけでなく、「参加する」ことの大きな可能性を感じました。今回は、住地ゴルフの社員やセブンハンドレッドクラブのメンバーにも多くのボランティアでご協力いただきました。スコアラーを務めた社員は、プロのプレーを18ホール間近で見ることができ、ラウンド後にはプロからサインボールをいただいたり、交流を図れたりしたことで、非常に満足げな表情を見せてくれました。

これは、単なるボランティアという関係ではなく、大会を「一緒につくる」パートナーという、新しい関係性を築くことができるのではないか、という私たちの直感に繋がりました。参加者がプロのプレーを身近に感じ、大会運営の一員となることで、ゴルフへの愛着や関心が深まる。こうした「共創」の輪を広げていくことが、未来のゴルフ界を支える力になると確信しました。

未来のゴルフ界を創るための「共創」モデル

ボランティアは、運営の根幹を支える大切な存在です。私たちは今回の大会で、彼らがプロのプレーを間近で見たり、コース管理作業をサポートしたりと大会運営に携わることを通じて、ゴルフ界への貢献を実感できるようにすることができれば、彼らが大会への愛着を深め、熱心なファンへと変わっていくきっかけとなるのではないかと感じました。

今回のボランティア経験者たちは、このコミュニティにおける重要なパートナー、あるいは未来のメンバーとなる可能性を秘めていると感じています。大会をきっかけとした「参加する喜び」が、持続的なコミュニティへと繋がる。このモデルこそが、私たちが目指すゴルフ界の未来像です。

また、大会開催は地域の活性化にも繋がります。今年の大会開催に際しても、栃木の企業の皆様にご協賛やPRにご協力いただいたり、ゴルフ場のメンバーの皆様にボランティアとして参加していただいたりなど多くの方々にご協力いただきました。

『ダンロップフェニックストーナメントチャレンジinふくしま』で住友ゴム工業と福島中央テレビが共創する下記の事例のように、“ゴルフ”が地域活性にもたらす可能性について模索し、地域との繋がりを深め、地域活性化に繋げる大会にしていきたいと思っています。

私は今回の経験を通じて、男子ゴルフツアーが持続的に発展していくためには、スター選手に依存するのではなく、若手育成と、それを支える多様な人々のコミュニティを同時に育むことが不可欠であると確信しました。今後、私たちはこの開催の経験を基に、より多くの人々がゴルフを「自分ごと」として楽しめるような仕掛けを構築していきます。

今回の大会で得た知見は、より多くのゴルファーに、ゴルフを通じた豊かな人生を提供するための重要な道標となるでしょう。男子ゴルフツアーの未来は、決して暗いものではありません。私たちが、そして多くのパートナーが手を取り合えば、ゴルフは再び輝きを取り戻し、より多くの人々に愛されるスポーツへと進化できるはずです。

コメント